芦河怀教泽,高原播英名

——深情缅怀老校长黑义忠

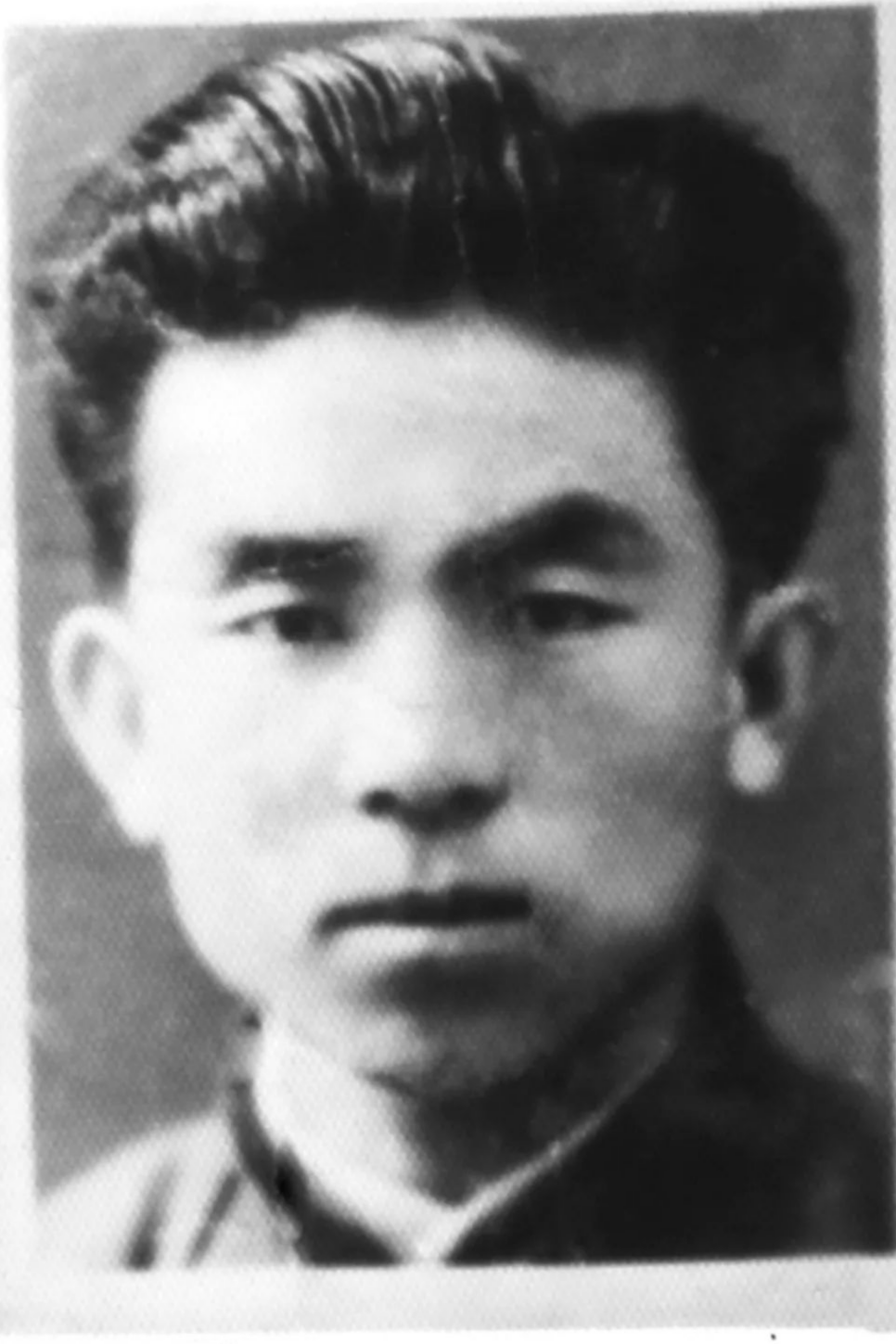

黑义忠先生(1923.11-1993.4)是陕西省横山中学的奠基人、创始人之一,他为横山的教育事业立下了汗马功劳,成为人们公认的横山教育战线上一座永远难以忘怀的丰碑。

黑义忠出生于绥德县辛店乡黑家后坬村的一个普通农民的家里。这里山大沟深,近乎与世隔绝,是一个“十种九不收,收了吃一秋”的穷地方。这里的人们世世代代过着面朝黄土背朝天的苦难生活,也许正是由于这种恶劣的地理环境和艰苦的生活条件,使黑义忠从小养成了一种顽强上进、正直善良的品格。他克服学习、生活上一切困难,苦读博学,于一九四五年考入陕西省立师专(陕师大前身)英文系。

在校学习期间,黑义忠接受了一些进步思想,使他深深地认识到要想实现富国强兵、改变人民的贫困生活,其根本在于教育,自此也奠定了他终生从事教育事业的坚实基础。

大学毕业后,他首先想到的是要振兴家乡的教育事业,于是放弃了留校工作的机会,于一九四八年冬满怀以学治愚、以教治贫的热望返回了榆林,并就职于榆林工业职业学校(榆林农校前身),从此开始了他那40年的不平凡的教育生涯。

在白色恐怖笼罩下的榆林城里,他参加了中国共产党的地下组织并为促进榆林和平解放传递信息,奔走联络,积极工作。

一九四九年榆林解放后,百废待举,榆林职中在姬伯雄和黑义忠等一批进步人士的领导下,一洗旧规陋俗,激浊扬清,迅速进行了教育改革,及时地为社会输送了一大批具有进步思想和先进知识的青年学生,这些学生日后都成为社会主义建设事业中的骨干分子。

全家福照片

建国前夕,陕北的经济文化非常落后,教育基础十分薄弱,境内没有一所中学的县就有二十多个。为了振兴和发展榆林地区的教育事业,健全基层各县的教育机构,一九五二年,上级决定派黑义忠先生前往神木县负责重办神木中学的重要工作。当年春天,由县长闫永耀兼任校长,黑义忠为教导主任的神木中学新领导班子正式组建并着于恢复教学的准备工作。当时,神木县在古庙宇破祠堂里办了一期师范速成班,并打算在此改建中学,黑先生经过多方调查了解,认真思考,认为在古庙宇破祠堂里办中学是没有前途的,于是重新选择了校址,并不断扩大占地面积,为神中的创办和日后的发展奠定了基础。在黑义忠先生的直接主持下,校舍扩建与选调教师、招收学生同步进行,于当年秋季神木中学已初具规模,如期正式开学,学风渐盛。

48年大学毕业照

一九五五年初,在神木中学的创业者们想着坐下来休息的时候,上级又决定派他到横山县去组建横山中学,他接到通知后,二话没说,先将妻子和两个孩子打发回了老家绥德,自己带着对教育事业的热情与执着,骑着毛驴到了横山。当时横山县城在柴兴梁山顶,四周人烟稀少,住户寥若晨星,城内一片残垣断壁,所有建筑倾圮殆尽,城里尚且如此,城外更是满目荒凉,就连县政府还临时“偏安”于殿市乡。这里“百人中无文人,百里内无先生,偶闻牛羊叫,不闻读书声。”

黑先生一到任就积极开展工作,筹集资金,组织民工,选择校址,量田测地,亲身规划部署,里里外外,风风雨雨,日日夜夜,与工人同食同住,同干活,不知付出了多少心血!在建设资金短缺,施工条件极其简陋的情况下,力排万难,仅用了几个月的时间便在杨氏山下、芦河畔边,建起了横山县有史以来的第一所中学,横山中学的建设,宛如在黄土与沙漠之间镶嵌了一颗光芒耀眼的明珠,也成为日后新县城的雏形。

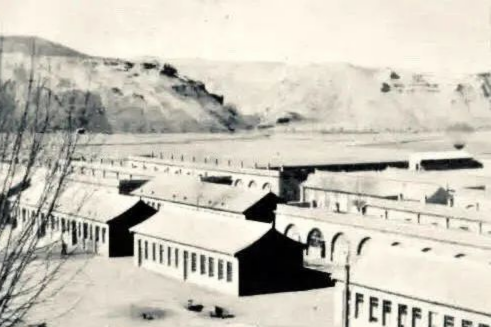

横山中学历史资料图片

横山中学历史资料图片

横中的一石一木,一砖一瓦,在黑义忠那里都是一个创业者动人的故事。建校初期年年搞基建,购置设备,花的钱真不少,老校长能身体力行,不沾公家一分钱的光,不吃工队的一顿饭,没用公家的一砖一瓦一木。在他的身教言传下,杜绝了贪污挪用、损公肥己的问题发生,使得基建年年顺利完成了任务,项目工程验收合格,老校长这种廉治奉公的事迹至今传为美谈。他们当年那种认真求实的工作态度,以及献身实干的创业精神,永远是值得我们学习的。

横中的创立,首开横山中等教育之先河,它标志着横山教育已进入一个新的时期。建校伊始,横山中学采用了先进的教学管理体制,一洗私塾旧规,使校风、教风、学风井然有序。黑先生经常对大家讲要办好一所中学如果没有一批骨干教师,要提高教学质量那是天方夜谭。为此,老校长煞费苦心做了许多切实有效的工作。首先,培养骨干教师多方招揽人才,老校长从他们备课到讲课都亲自进行指导,广泛征求学生的意见,多次组织全校性的公开教学,总结教学经验,相互交流,通过几年的培养,各科都有了骨干教师。1961年横中有了首届高中毕业生,绝大部分考生考上了理想的大学,圆上了大学的梦。惊人的成果轰动全榆林地区,尤其当时外语成绩不论是中专还是高考,年年是全区的绝对第一。其次,为了让教师安心在陕北,扎根在横中,建校时因县级机关还在殿市,区里人烟稀少,许多外地来的教师不安心,老校长看在眼里,记在心上。他除了做思想工作外,在生活上尽力关心他们,跟他们促膝谈心,交朋友,主动为未婚教师当起“红娘”、主婚人,先后为十多名外地青年教师牵线搭桥,喜结良缘。

横山中学历史资料图片

现年八十六岁的朱直叙老先生刚参加工作就被分配到了横山中学,在黑校长手下工作,他在《成长道路上的领航人——怀念恩师黑义忠先生》一文中这样写道:“黑义忠先生是我的第一任领导、顶头上司,确切地说,他是我的启蒙老师、可尊敬的长兄、恩师,最敬仰的引路人,是我一生遇到的第一位好领导、贵人、导师,是我成长道路上的领航人,他对我的帮扶使我受益一生,让我有生难忘。”

而许多人都和朱直叙先生一样,对老校长充满了怀念和感激,而且撰写了大量与黑校长有关的文章。

老校长在兴学育才的事业中,始终“劳怨不辞,毁誉不计”,甚至达到“心不苦不甘,身不劳不安”的程度。一度时间,他一人竟带三门课程,每周带二十多节课。老校长“视校如家,爱才如命”几十年如一日。他醉心教育,为学校而忘家忘身,有时因工作繁忙好几日也不入家门。为了集中精力搞好工作,他曾几度将家属孩子们送回绥德乡下老家,有的在老家竟待了十六年之久。自己是办学兴教的人,自己的孩子却受不到应有的教育,在乡下挨饿受罪,而他却把自己 的学生、农民的孩子们,请到自己的宿舍日夜辅导,有时同食同住,老校长对于特困生的关心照顾胜过父母。他为了让特困生顺利完成学习,补给他们特等助学金,冬季给他们发放棉衣,得到救助的学生刻苦攻读,品学兼优,大多考上大学,成为国家有用人才,大家至今感激老校长对他们的厚爱,认为没有老校长的关爱就没有他们的今天。

另外,老校长文革期间他为了保护一批名为“右派”,实为优秀教师的同志而受到了批斗,遭到了残酷的迫害。一个人如果能够做到像关心自己一样去关心他人就已经是很不容易的了,然而他却能够始终如一地去关心他人,而且这种关心,远远胜过了关心自己。

朱直叙先生撰文曾写道:由于各人经历不同和当时政治运动的一些原因,在横山中学的教师当中,有所谓历史问题或政治问题的人不少。对于这些同志,黑校长不仅热情地接纳了他们,还处处关心照顾保护他们,在教学业务上依然重用他们。这在当时极“左”的政治氛围比较浓厚的情况下,实在是难能可贵的。

黑先生认为,从旧社会过来的老先生,有点历史问题并不奇怪,只要他们不再坚持错误立场和错误观点,我们就不应该纠缠,该咋么用就咋么用,好让他们一心一意地工作。至于一些年轻教师,他们往往因为有个性、有见解、有知识,在运动中说了一些不合时宜的话,犯了一些“错误”,本质上不一定就坏,不能简单地认为他们就是反党分子。只要我们善于教育引导,他们就会很快转变过来的。在党内,黑先生经常告诫大家,我们不仅不可歧视这些人,还要更多地关心和帮助他们。他们背上政治包袱,承受着政治压力,已经很痛苦了,我们再不能往他们的伤口上撒盐了。先生总是把他们视为同志、朋友。上级明确指定要对他们进行监督改造,但是学校从来没有对他们进行过批判责难。老校长看见他们总是和颜悦色,谈笑风生,不称姓,亲切地叫名字。先生还经常到他们宿舍里拉家常,嘘寒问暖。老校长常说,我们虽然在政治上不能重用他们,但在教学业务上还要依靠他们,发挥好他们的聪明才智,提高我们的教学质量。正是在他的善待下,侯宜生、田崇训、张汉友、严善乐、刘述毅、王自政、陈忻民,这些所谓有历史或右派问题的老师,都是学校各个学科的带头人,在全校的教学工作中都发挥了骨干作用,也受到了广大师生的尊敬和爱戴。

资料图片

——刘述毅是全校师生公认的最有才华、语文课讲授最受广大师生欢迎的年轻教师,但却被定为“右派”。黑校长为此难过得坐卧不宁,真是欲哭无泪。但他不仅没有难为刘述毅老师,而且给予他更多的关怀和信任。学生的语文课继续让他教,班主任还是让他当。

——陈忻民大学毕业后也戴着“右派”的帽子。1960年10月他刚到横中时,高61届毕业班离来年高考只有短短几个月的时间,可他们的俄语课还落下很多,且已经学过的也都半生不熟。黑先生让他接手此课,他有些顾虑。如果高考考不好,责任重大。黑先生一再鼓励他,“即使考不好,也不能怪罪你,相信你能行,会尽力而为的”。在黑校长的鼓励和信任下,陈老师仔细审阅了高中俄语教材,将其整合编排成5大课题,给同学们讲授复习。结果横中高61届高考成绩十分突出,45名报考同学有23名同学被大专院校录取,其中俄语科给大家奉献有一臂之力,真可谓是功不可没。

陈老师来到横中后,正赶上三年困难时期,师生们都吃不饱饭饿着肚子,陈老师家远在上海,没有任何接济,他的工作量又大,身体出现了浮肿。黑先生看在眼里,疼在心上,专门求县上有关领导,为他特批了猪油、黑豆等食品,并且单独为他开灶。接着又为他摘掉右派帽子,恢复了他原来干部的工资待遇。陈老师受到黑先生这样的关怀,无不感激,其工作积极性和聪明才智自然也就发挥到了极致。在文革中,此事被横中的造反派列为先生的一大政治罪状,认为他重用右派,敌我不分,反复批斗,以致被罢官。黑先生虽然遭受不白之冤,但是他心地坦然,“我上对得起苍天,下对得起横山的父老乡亲,也对得起自己的良心,我无怨无悔。”

除了对老师的关心,黑校长把更多的爱给了他的学生们。

高62届学生李赤非常聪明,特别好学,因为营养严重不良,又用脑过度,上高中不到一年,就头疼的不能继续学习,面临辍学回家的困境。老校长感到非常惋惜,就决定将他留在学校,给安排了一个带领同学们搞建校劳动的差事,既解决了他的生活困难,还可在校学习。李赤没有辜负老先生的厚望,他边干边学,竟然与高1961届同学同时参加了高考,并且一举高中,以各科平均81分的成绩,考入西北大学中文系,为横山中学创造了一个奇迹。李赤命运多舛,后来又在老校长的关照下,进入横中工作,在横中的教改工作、文字研究、毛主席诗词研究诸方面都很有建树。

历史资料图片

高63届学生柳锦柱,于1960年初中毕业,因家庭生活困难,报考榆林师范学校,就要被录取,黑先生得知后,又硬是从榆师手里把柳锦柱要回横中。柳在横中上高中时,黑先生又在助学金方面给予照顾,还介绍其入了党,当了学生会主席。1962寒假柳锦柱留校复习功课,准备迎接高考。老校长又给他特批在寒假期间发给助学金,允许在教工灶上吃饭,并且将他从寒冷的学生宿舍安排到自己的办公室学习夜宿。柳锦柱也没有辜负老先生的厚爱,于1963年考入北京大学哲学系,成为横山中学第一位进入北大的学子。

高63届学生武风,极有个性,他非常聪明好学,就是容易冲动,在上初中时,因和某位老师发生了冲突,竟然出了手。这一下闯了大祸。学校领导班子做出决定要开除其学籍,就等在西安出差的黑校长回来批准执行。黑校长早就对武风有所了解,1957年7月武风报考初中时因贪玩而迟到,难以进考场,是黑校长特批让他进入考场的。武风进校学习一直是拔尖的。爱才的黑校长,一直很关注这棵好苗子。面临武风将要失学这个难题,咋办?老校长又反复给校领导班子做工作,求得大家的谅解,给了个记双大过处分(学校规定中没有此种处分),留校学习。1963年武风高考,进入西安交大,毕业后武风从事电力行业建设工作,在电力设计和技术创新方面都有相当建树,很早就被晋升为教授级高级工程师。

高63届学生张芳贤淑聪慧,好学上进,在人文科学方面极具发展潜力,从初中到高中,都是老校长格外关注的好学生。1963年张芳高中毕业,也渴望考大学深造,但因家庭成分问题,放弃报名参加考试,回家务农。老校长几次捎话和派同班同学去做工作,让其报名参加高考,都未成功,令老先生非常遗憾。1966年春季开学后,老校长专门捎信将正在乡下务农的张芳叫回学校,再次动员她参加高考。这一次张芳还是难以摆脱困境,未能让老先生遂意。此后老先生依然时时关注着张芳的生活动向。直到1978年张芳生活有了重大转机,将要到横山县文化单位工作,老校长又动员她到横中任高中语文教师。张芳在横中执教期间,上了中文函授大学,终于圆了老先生和她自己的大学梦。后来张芳在学识方面大有长进,成为榆林的文化名人,并在榆林市政协担任了领导职务。

历史资料图片

张芳在回忆老校长的文章中这样写道:“回味这漫长曲折中的点点温馨,万千感动中,我更体会到老校长对我严师慈父般的关爱,仅是他对成百上千学生阳光普照大爱无疆中的一个侧影。横中曾经有多少与我一样的同学在他博大的仁爱庇护下得以继续学业,成长成才,结出人生硕果。因此,相比于一己私恩,我更感佩老校长为横山教育作出的卓著贡献,更敬仰他高尚的人品和广博的胸怀。”

他是校长,同时也是家长,学校的老师和学生,谁有了困难,谁家里有矛盾,他都尽心尽力想方设法给以解决。在自己生活也很困难的情况下,还时常拿出家中的粮食救济其他老师。他厚待同事,而薄待自己,对师生他关怀备至,可对自己却几近刻薄,学校建校初期吸收了许多的后勤人员,他顾全大局,助人为乐,首先考虑到的是生活上有困难的教师,安排了他们的家属,而自己的妻子却始终没有得到安置。他总是将名利让给别人,忧虑留给自己,为了别的老师评先进、调工资,他争指标,真是跑断了腿,磨破了嘴,而自己在横山近三十年却未长过一级工资,真可谓“捧着一颗心来,不带半根草去”。一九八一年因工作需要老校长调离横山,他不顾年高体弱,单枪匹马,一个人又去了绥德师范学校,在此期间他勇于改革,锐意开拓,努力学习,积极工作,受到了广大师生的尊敬和爱戴。一九八四年组织上为照顾他在榆林安家落户,调他到榆林中学,一九八六年离休。

一九九二年年底,黑老校长不幸身患癌症,一九九三年四月二十四日,与世长辞。

噩耗传来,横山县委、县政府、县人大常委会、县政协、纪委等单位都发了唁电,表示哀悼。横山中学派专人前去榆林中学向老校长致哀。五、六十年代由横中培养到全国各地工作的校友们纷纷发来唁电、挽词,深切悼念为横山教育,为党的教育事业奉献毕生精力的老校长。而附近县市,特别是横山、榆林两地的校友们,大多亲临榆中,献上花圈、挽嶂,悼念自己的恩师。

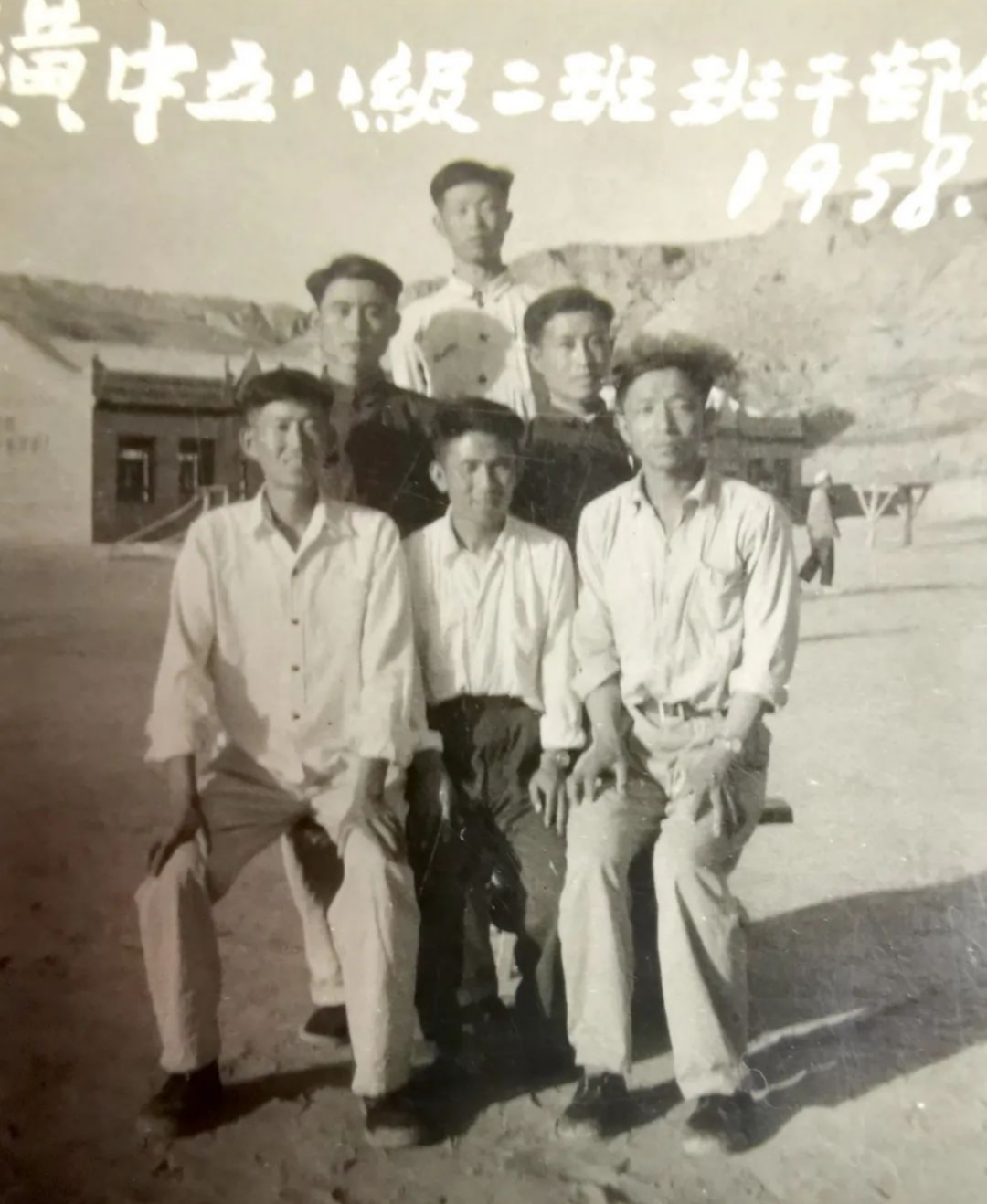

工作留影

四月二十六日早上,追悼会在榆林中学大礼堂举行。听说追悼会后老校长要回老家—绥德县辛店乡黑家坬村,百数名横中五、六十年代的校友们早早来到追悼会现场。大家簇拥着将灵柩从山上抬到礼堂,小心地置放于礼堂中央,然后在灵柩周围及礼堂四周摆满花圈、挽幛。礼堂里响起哀乐,校友们个个表情凝重,静穆地肃立在礼堂里,等待追悼会开始。

追悼会后,老校长准备启程回家了。横山中学60级三班老校友韩俊聪负责安排回家事宜,众校友们一个个跑前跑后忙碌着。在榆中教学的横中学生冯光宏带着两个班一百多名学生捧花圈、抬挽幛,排在最前面。接下来是灵车、遗像,紧跟着的是孝子和百数名校友。最后跟着的是准备拉花圈、挽幛的车,乘坐孝子和家属的备用车以及送老校长回家的榆中有关人员和横中几个校友的用车。

在哀乐声中,送行队伍走出了榆中校门,通过解放巷,来到北大街。几百人的送行队伍,在大街上拉得很长很长,校友们除了几个扶灵柩的,其余都神情沉重地跟在灵车后边。队伍前边的花圈、挽幛让街边的人看不过来,黑色挽幛上的白色挽联引人注目:“丹心昭日月,刚正垂千秋”“一生光明磊落,终身两袖清风”“德高望重,音容长存”“清白一世,风范千秋”“学子失师表,老成有典型”……街边的人看到挽幛上的字句,心中亦有了几分猜测。偶尔听到有人感慨:这个老者估计不是一般人。

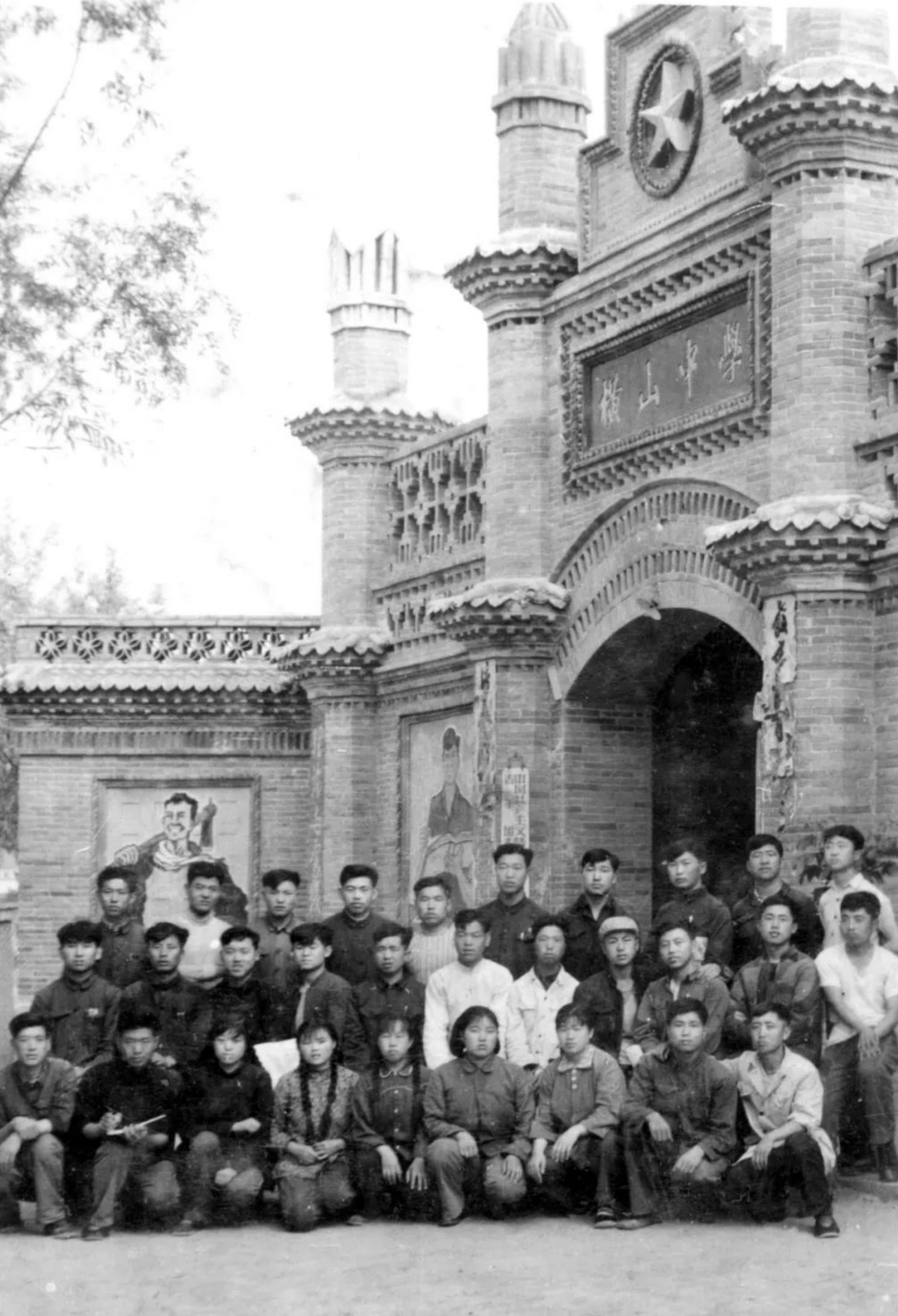

和银川校友会学生合影

在近四十年的教育生涯中,他去榆林,走神木,上横山,下绥德,特别是在建国初期,最困难的时候,他为榆林地区创办学校,兴教育人,费尽心思,耗尽心血。黑义忠先生一生不谋私,不求官,不图名,一心为革命,一心办教育,他爱才重教,治学严谨,襟怀坦荡,一身正气,德高望重,学识渊博,他以诲人不倦的精神将毕生精力奉献给了党的教育事业,为国家培养了一批批建设人才,堪称桃李满天下。

老校长崇高、正直、善良的品德以及不凡的才智,将永远是我们取之不尽,用之不竭的精神宝库。正所谓——

“治学千秋伟业,育人万世丰功。如春蚕,无怨无悔,毕生献给教育事业,像红烛,发光发热,精心培育国家栋梁。”

(注:本文在整理、编辑过程中大量引用曾在横山中学学习、工作过的朱直叙、张芳、王永先等人回忆文章的内容,在此致谢。)

校友简介

黑义忠,男,陕西绥德人,我校1945级英文系校友。曾任榆林工业技术学校教导主任,神木中学校长,横山中学创始校长,绥德师范学院党总支书记。他为横山的教育事业立下了汗马功劳,成为人们公认的横山教育战线上一座永远难以忘怀的丰碑,黑先生为教育事业做出的贡献深刻诠释了我校“西部红烛两代师表”精神。2023年为老先生诞辰100周年,横山中学特将其事迹编著为图书《校长黑义忠》,已由光明日报出版社出版。榆林人民对黑先生创办学校,兴教育人的事迹感念至今。在黑义忠先生影响下,其子孙后代中有多位先后就读于陕西师范大学,并从此走向教育岗位。他们有的人受聘于国内知名985大学,有的人成长为了学校领导、省人大代表;亦有人在陕西师范大学走上了讲台,继续发扬传承西部红烛精神。横山中学亦为陕西师范大学输送了大量优秀生源。我校第十届“杰出校友”冯起院士为横山中学高84届校友,曾受邀参加《校长黑义忠》图书发行仪式。