(本文刊于《名作欣赏》2023年第22期)

(本文作者:陈思广)

接新生的校车从西安火车站驶出半小时后到吴家坟,往左一拐,两排高大的梧桐树让闷热在车里许久的我们立刻感到了一股凉意,再穿过一段幽长的林荫大道,校新生接待处——陕师大老西门就到了。我与同学们依次下车,抬眼就望见写有夸美纽斯的名言“教师是太阳底下最光辉的职业”的横幅格外醒目地悬挂在两树间,再一看,印有“中文系”三个大字的系新生接待处在书店门前的小平台上。我提包走过去,我知道,从今天起——1982年9月6日,我憧憬已久的大学生活正式开始了。

这是当年我从新疆库尔勒来师大报到时的情景,虽然已过去了40年,但我依然记忆犹新。时光飞逝,不知不觉中,母校迎来了80华诞,我这个当年正值花样年华的大学生也步入了花甲之年。回想自己最美好的青春四年在陕师大度过,自己最迫切、最需要点燃思想的火花时,在这里聚燃了精神的礼花,使我能在今后的生活与工作中有了实现自我价值的可能与机会,也让我每每提及陕师大时就充满深情,感恩之情油然而生。我不止一次地想,陕师大为什么让我心存感激?在渴求知识的道路上,我受到了哪些老师的教诲,让我终生受益,铭刻一生,以至于多年后我仍情不自禁地感念陕师大这个春晖初漾的校园呢?

一、傅正乾老师:未曾远去的身影

傅正乾老师是大一时给我们年级上大课的中国现代文学课教师。那时,傅老师正值壮年,上课时腰板挺直,声音洪亮,中气十足,很受学生欢迎。他一进课堂就给我们说,往前坐,不然四年下来,前面的教后面的,吓得我上傅老师的课从来不敢坐后面,偶尔来晚了也尽量找靠前的位置。傅老师讲诵郭沫若的诗歌《天狗》时,激情四射,颇有郭沫若当年汪洋恣肆、冲决千里的气势,我们也仿佛随他走进“五四”那个狂飙突进的激荡年代。后来,我有机会讲授《天狗》时,耳边都能回荡起傅老师当年那激越澎湃的声音:“我是一条天狗啊!/我把月来吞了,/我把日来吞了,/我把一切的星球都吞了,我把全宇宙都吞了,/我便是我了!……我便是我呀!/我的我要爆了!”特别是最后两句:“我便是我呀!/我的我要爆了!”傅老师诵读到此时声音一下提高了八度,将“我”送上天空,再用一个更猛烈的重音将“爆”炸裂开来。全诗诵毕,傅老师满面红光,仿佛与郭沫若又完成了一次精神的交汇,情感的聚合,傅老师心满意得,我们也将热烈的掌声送给了他。无需多言,一个具有浓烈的浪漫主义气质的郭沫若淋漓尽致地展现在同学们面前,一个具有强烈的叛逆精神和狂放不羁的个性追求的“天狗”形象,鲜活地浮现在我们的脑海中。人常说,好诗是读出来的,一点不假。只怨当时的条件差,没有录下音,否则现在再放出音像来,一定还是令人震撼的。我后来听过许多人在不同场合诵读的《天狗》,却没有一次像傅老师那样刻入我的大脑,纵使无情的岁月怎样残酷地侵蚀,只要看到傅正乾老师的大名,看到《天狗》这首诗,傅老师诵读《天狗》时的声调、语势、神情以及给同学们的感染力,就恍如昨日般清晰地映现在我眼前。傅老师用的是关中话,若以普通话为尺不算标准,但那气势,那神合,绝对是无人可比的。傅老师是真正热爱郭沫若,研究郭沫若,神通郭沫若的,这与那些仅从字面上理解郭沫若的朗诵者怎可同日而语呢?

傅老师不仅传授我们知识,还把学生当作未来的研究者来培养,这让我受益匪浅。1980年代的大学生被称为“天之骄子”,能考上大学的都是各个学校“学霸”级的人物。作为教育部直属大学的陕师大当然也奉行“精英教育”理念,把学生当作国家的栋梁来培养,加之全国上下推崇的知识分子典型都是在科研战线上取得优异成绩的杰出科学家,如陈景润、杨乐、张广厚等,搞好科研不仅成为教师自身的职责所在,也是他们薪火相传的历史使命。因此,傅老师除了在课堂上时不时地谈研究的重要性外,还让我们实际操练起来。这不,课上了一半,傅老师就让同学们交一份“论歌剧《白毛女》的高潮在哪里”的小论文当作中期作业。论文是什么?如何写论文?这些在今天看来不是问题的问题,对当时的我而言却都是问题。傅老师特意说了一通,甚至连论文的格式都做了要求。他说的原话我忘记了,但核心意思是:论文就是论证观点的文章。写论文一定要有新意。于是,我就想,既然要求出新,而大家都分析《白毛女》的高潮在哪里,常规分析肯定很难出新,那我能不能另辟蹊径争取写出点新意呢?我突然灵机一动,对呀,何不用我一知半解的音乐知识从音乐与歌词的角度来探讨这一问题呢?于是,我完成了我平生第一篇课业论文的写作。一周后,课业论文发下来,成绩虽然是“良”,但“有新意”的评语让我得到了很大的满足——我达到了预期的目的,得到了我想要的肯定。我知道这篇课业写得很单薄,在老师眼里的幼稚程度可想而知,但老师不是强调论文要出新吗?我敢说我这个角度我们年级没有谁会想到,这不正好以“新”补拙吗?通过这篇课业论文的写作,我明白了“出新”对于论文的写作是一个多么关键的要件。

1984年7月,傅老师出版了他的第一本论著《郭沫若创作论稿》,1985年3月他为我们开选修课“郭沫若研究”时,正好就用它做了教材。第一节课,傅老师就说:“你们赶紧去买,现在还是1块钱,下次再买就不是1块钱了。”我没有把它当作戏言,下课就去买了一本。我不仅买了,而且每篇文章都认真研读了。在讲课过程中,傅老师自然是以他的书为主讲内容,也时不时地谈自己的研究体会,我也借机对傅老师的文章从谋篇布局到论证新观点再到总结提升,都做了细心揣摩。上课时,我适时地请教傅老师,傅老师毫无保留地做了令我满意的解答。《郭沫若创作论稿》实际上是一本论文集,但恰恰是这本论文集,在我学习论文写作的起步阶段起到了重要的开蒙作用。可以说,学院派论文的写作方法,我就是从傅老师这里学来的——虽然只学到了皮毛。课程结束后,我曾就郭沫若的戏剧《南冠草》和《孔雀胆》的修改问题做了较为认真的梳理,但由于没有找到全部版本,做得并不理想。傅老师写的评语是:“有基础但未深入”。对我而言,“有基础”就够了,“未深入”不要紧。师傅领进门,修行在个人!

在我为写这篇文章查找一些材料的过程中,意外地发现了当年傅老师用小楷笔在便纸上写给我的一个书单。这是大二时我去傅老师家里询问考研需要读哪些现代文学书时,他在书房特意给我写的。那是我第一次也是唯一一次去傅老师家。谈话的具体内容早已不记得了,只依稀记得他希望我现在打好基础,将来才能做好研究,还向我推荐了杭州大学的孙席珍老师,但傅老师一听说要考研就非常热心、积极鼓励的神态我依然历历在目。傅老师开的书目是:朱德发《五四文学初探》、李何林《近二十年文艺思潮论》、王瑶《新文学史初稿》、赵家璧主编《中国新文学大系》(含《小说集》《诗集》《散文集》《戏剧集》《理论集》《导言》)、伍蠡甫《西方文论选》(上下)、陈鸣树《鲁迅小说论稿》、黄侯兴《郭沫若的文学道路》、谷辅林《郭沫若前期思想与创作》、叶子铭《茅盾创作道路四十年》、孙玉石《茅盾的文学道路》、田本相《曹禺剧作论》、李泽厚《美的历程》《中国新文学史料选》(1—5)叶以群《文学的基本原理》以及《鲁迅论文学创作》《茅盾论创作》等。这些书当年都是我们专业的主要参考书。

很惭愧,当初的我目光短浅,没有在毕业当年选择再深造,直到5年后才选择了读研,又在硕士毕业后6年选择了读博。但可以告慰的是,傅老师给我开的那些书,我绝大多数都读过了,我现在从事的也是中国现当代文学的教研工作,虽然做得不好,但一直在努力着。我想,这应该是傅老师希望看到的吧。

傅老师后来去陕西省人大任职,我也在毕业后离开了师大,来往就中断了。2016年7月底,我们毕业30周年返校时,未见到傅老师,我特意问了一下院方,说身体不适,不便前来。2021年3月24日,傅老师去世,享年90岁。噩耗传来,我怔怔地望着手机上的讣告,眼前浮现出傅老师当年在教室里挺直腰板、精神抖擞的身影,耳边也响起他那澎湃激越的声音:“我是一条天狗啊!/我把月来吞了……”

二、畅广元老师:作真的人

畅老师教我们大一的文学理论课。与傅老师的激越慷慨不同,畅老师声色平缓,虽然常常在不知不觉中就到了下课时间,但同学们仍觉得意犹未尽,感叹时间过得太快。文艺理论是一个比较抽象、容易枯燥的课,但畅老师却将一个个深奥的理论问题讲得深入浅出,让我这个惧怕理论的人都觉得理论并非那么高不可攀。我后来甚至想,大学讲文艺理论课的老师,自身的理论基础固然重要,但亲和力是不是也要作为一条重要的参考要件呢?我至今还记得畅老师讲细节的意义时,举柳青《创业史》开篇写梁三老汉与妻子吵架后独自来到麦田里的那个细节。老汉躺在麦田里,一只鹰在高空中盘旋,越飞越低,刚开始梁三老汉并没有在意,后来增加到四五只时,他发现它们把他当作可以充饥的东西了。他坐起来,愤怒地骂道:我还没有死呢。畅老师说:“这段细节描写把梁三老汉孤寂、心如死灰的心理,刻画得入木三分。”我当时对这个解释并没有多深的理解,等大二读《创业史》时,看到这一细节马上就想起畅老师讲的话,也真正理解了细节对于全局的重要意义。同时,畅老师又以路遥的《人生》为例说,高加林与刘巧珍分手时,高加林大哭一场,之后,路遥这样写到,一只鹰在头顶上盘旋了一会,便像箭似的飞向了遥远的天空。这是高加林展翅飞翔的象征,是路遥对柳青写梁三老汉那个细节的化用。(后来,每当我讲《创业史》或《人生》时,都将畅老师的举例与原话复述给学生们——当然,版权归畅老师。)那时,路遥的《人生》正火。年底,畅老师借给我们上课的机会请路遥来到我们班,与大家一起谈他的小说《人生》。为准备这次发言,我认真看了作品,认真写了文章,之后受到了畅老师和辅导员傅功振老师的肯定。但我知道,这不是说我的发言有多深刻,而是在表扬我的态度。水平不足态度补。

畅老师是一个和蔼可亲的人,一个时刻流露着率性之气的长者,一个敢于直面现实的真学者。在他和善的内心世界里,始终坚守着一个知识分子做人的底线与良知。1980年代是拨乱反正的时代,是充满阳光的时代,是朝气蓬勃的时代,是人的主体性得以张扬的时代。无论是畅老师这一代人,还是我们这一代人,都对刚刚过去的那段不堪的历史深恶痛绝,都对正在行进的时代倍感珍视。也正因此,畅老师讲课充满反思精神,不仅反思历史,更重塑自我。也正在这耳濡目染中,我越来越清晰地体会到一个敢于直面现实且有良知的知识分子挺拔而坚毅地站在我面前,一点也不遥远,一点也不抽象,就在眼前,就在身边,抬眼可见,伸手可及。这以后,我时常关注畅老师的著述,发现畅老师的文同样将这一理念一以贯之。例如,他带领他的九个学生一起撰写《主体论文艺学》,只要身处那个语境,就是无须多言的时代声响。他在他主编、他的四个学生参与的《中国文学的人文精神》中的《对文学与人道主义的思考——〈中国文学的人文精神〉前言》中说:“我们的愿望是建设人和提升人,这首先包括我们自己。”①建设人和提升人当然也是为了解放人,让个体人的个性与创造力全面发展,而解放人也即马克思所说的“把人的世界与人的关系还给人自己”②。沿着这一思路,畅老师在《文艺理论研究》2007年第5期发表《扬弃“服务”意识 把文学智慧归还于人——对中国化马克思主义文艺理论的一种反思》一文,主张对中国化马克思主义文艺理论进行必要的反思,要回到“人类解放”的思路上来,要呼唤人的自觉,扬弃文学的“服务”意识,把文学智慧归还于人,等等。不用我细说,只要你稍稍了解畅老师其人或看过他的文章你就知道,畅老师与时俱进、坚守知识分子良知与底线是流溢在字里行间的,对真的追求、对美的呼唤是从心底发出的,他不迎合某个时段的主流意识,而是在直面现实中反思历史的谬误,用理性的光芒照耀人的心灵,用现代人的理念纠偏历史的误差。

也正因此,后来畅老师专意对陈忠实及其《白鹿原》进行研究与探讨时,我觉得他是不二的人选。我们知道,陕西文学界一直有个优良的传统,那就是创作界与批评界的良性互动,特别是20世纪八九十年代,作家与批评家之间坦诚相见、相互促进的交流氛围,为陕西文学界攀登高峰起到了重要的促进作用。作家们用他们厚重的作品为时代交出了满意的答卷,赢得了批评家们的赞许;批评家们以他们睿智的大脑洞察出文本的艺术魅力,赢得了作家们的敬重。几十年来,这一互动双赢的局面促进了陕西创作界的繁荣,也推动了陕西批评界的兴盛——陕西作家名震文坛,陕西批评家也举足轻重。时至今日,谈及陕西著名作家如路遥、陈忠实、贾平凹等人的评论,依然是陕西批评家的主战场、“自留地”,有关他们的论著在全国依然占据着绝对的份量。这其中固然有陕西批评家与陕西作家近水楼台、得天独厚的便利条件,但更有多年来知根知底,甚至朝夕相处而获得的真切体验。仅就陈忠实而言,不仅大量的文章入选各类批评文集,众多影响广泛的论著,如李建军的《宁静的丰收——陈忠实论》、公炎冰的《踏过泥泞五十秋——陈忠实论》、畅广元的《陈忠实论——从文化的角度考察》《陈忠实文学评传》、邢小利的《陈忠实传》、王仲生的《陈忠实评传》等,都是陕西批评界为学界奉献的重要成果,也是学界研究陈忠实的必读参考书。可以毫不夸张地说,陕西评论界对陕西作家的熟悉度、亲和度是其它省市的评论者难以企及的,其把握与剖析的敏锐度与到位度,也是令其它省市的批评家仰羡与惊叹的。故而,每当我看到陕西名家的作品被关注时,常习惯地看看撰写者的名字,仿佛是陕西批评家才符合我的阅读期待,觉得他们才是评论陕西名家的最佳人选,他们写起来才知人论世,寸心相知。不信你只要看畅老师发表在《长安学术》2016年第2期上的《我是这样认识陈忠实的》一文中详细谈到他为何研究陈忠实,以及在研究《白鹿原》时所做的艺术准备和心理共鸣的过程,你就知道他是怎样走入陈忠实的内心,又多么真实准确地把握陈忠实的创作与《白鹿原》的神髓了。他说:

就我对陈忠实创作的认识而言,我以为自《信任》发表以后,他的创作道路渐趋广阔,原来所遵循的“党的文学”观念和原则已不适应其创作实践的需要。是中外文学史中的经典作品为他提供了全新的文学视野,是他自觉剥离种种非文学因素的能动精神,强烈地促使他朝着文化视野下的“人的文学”观念转变。在这一过程中,他将人作为文化存在的状态和其价值实现的方式及其实现的意义作为自己审美观照的重点,“独立独自”地深刻思考着民族命运的演变,并在此基础上展开他的文化批判思路。我认为陈忠实这种文学观念的转变和文学道路的更新,既是个人文学生命意义的升华,作为一种文化现象,也是我们民族文化精神更新的一个重要标志:将为民族振兴的政治立场与高级文化的知识立场尽可能地统一起来。

这转变不仅是陈忠实的,也是畅老师的,是他真切地感受到必须以“人的文学”观念的确立、弘扬与升华的视野入手才能更准确地理解陈忠实创作的主线,才能更为深刻地解读《白鹿原》在文学史上的杰出贡献与历史地位。正是有了这些遵循内心的共鸣性的体验和共振性的感悟,使本书有了知己般的温度与怀想。也因此,他在写《陈忠实论——从文化的角度考察》与《陈忠实文学评传》时,才能以作家自觉的文学创新意识为重点,探析其文学生命的现实性与历史性,将陈忠实文化批判现实主义创作的思想原则与表现原则概括得精准到位,才能立体地展现出陈忠实这位文学硬汉文学生命与文学精神的本质,才能矗立起陈忠实的文学生命与人生价值,使陈忠实其人其文显得鲜活而丰赡,畅老师其人其文也跃然纸面。

2002年8月12日下午,畅老师与陈忠实做了一次长谈,末了,陈忠实送畅老师一幅“自藏书法”,上写两大字:“作真”!

这真是对陈忠实和畅老师其人其文恰如其分的写照。

三、叶舒宪老师:“你已步入了学术殿堂。”

1980年代大学的中文系是众多文科考生不二的首选。陕师大虽然只在西北五省招生,但能考上中文系的同学仍是各地中学语文成绩出类拔萃的学生。就以我们年级来说,许多同学从小就喜欢语文,高中后更是爱好写作,不少同学都是怀着作家梦来到中文系的。高考语文满分120分,我们班有考100分的,90分以上的比比皆是。我因为对历史特别感兴趣,一心想上历史系,将语文作为不拖腿的课目来备考,不料第一专业志愿历史系未被录取,第二志愿中文系升为第一志愿,勉强合格的82.5分就只能排在全班倒数第二名了。这个尴尬的成绩让我这个半中文爱好者来到师大中文系后立刻露出马脚来,不仅多科成绩使出吃奶的劲也没有成为班级之最,几门课还稳居班级的中游。我最初的想法是弱什么补什么,勤能补拙,但很快就发现,高中没有打好的基础,短时间内还是补不起来。最为典型的是上张政飙老师的《现代汉语》课的尴尬,让我意识到自我调整的急切与必要。

张老师的《现代汉语》课也是大一的专业基础课,由于我在上中学时认为学不学语法关系不大,不重视这方面的学习,心里很惧怕这门课。说出来不怕丢人,我上大学时还搞不清“的”“地”“得”的用法,完全凭感觉用或能不用就不用。这一招平时可以糊弄过去,但上专业课就不行了。张老师上课时经常鼓励同学们发言,但坐在第三排的我根本不敢举手。好容易熬到第二学期讲句子成分时,张老师在黑板上写了两个句子,请同学上来划句子成分。我看一个句子我很有把握,破天荒地举了手。张老师一看我终于举了手,马上就把我叫起来。我信心百倍地走上讲台,以十拿九稳的心态划好了我认为是正确的句子成分。但我刚坐回座位,张老师就问同学们:“有没有要补充的?”我一听心里顿时凉到了谷底,肯定出问题了。果然,另一个女同学上来,补上了我漏划的内容。看到她修正的内容,我坐在教室什么话也没有说。我说什么呢?她补划的成分我根本就没有想到。看到我花了大量时间学习的内容依然不如他人,看到我稳操胜券的题目都漏出明显的破绽,我知道我不能以己之短比人之长,我应该寻找自我并重新定位了。

大学实际上是一个有为青年发现自我、寻找自我、设计自我、甚至定型自我的关键时期。专业课的学习就是培养你具备良好的专业技能,它不是看你有没有,而是看你强不强,毕业后就能有一技之长,能胜任岗位的基本专业要求且能力越强越好。对于中文系而言,主开的就两类专业课,一类是与文学相关的课,一类是与语言相关的课。通过一学期的专业学习,我发现我的文学感觉与同学们差距不大,但语言感悟就迟钝得多了。既然如此,我果断地调整思路,将重心转向文学课程的学习与钻研上来。因此,在大三报选修课时,我毫不犹豫地排除了几乎所有的与语言类相关的课程而报选了所有的文学选修课,力争在文学上找回自信。但这一选择到底如何,我还是没有把握,直到叶舒宪老师的出现,这一结果才得到检验。

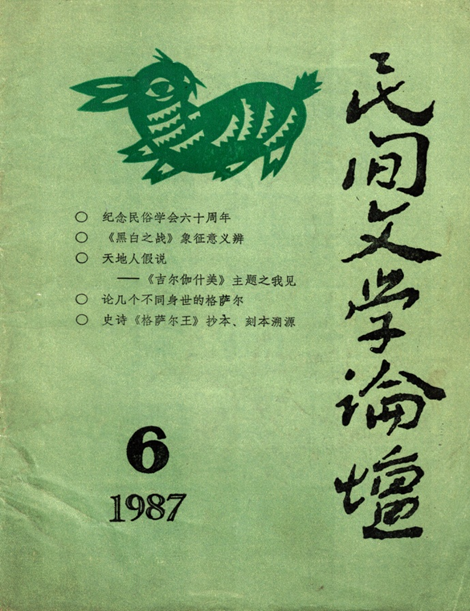

才高八斗、年轻帅气的叶老师教我们大三时的外国文学(东方文学部分),因才华横溢又长着一副娃娃脸,可谓是我们年级的最爱。叶老师那时正醉心于原型批评,用原型批评的方法给我们讲了他对古巴比伦史诗《吉尔伽美什》的新理解,我听了极为震憾,如同享受了一场知识大餐,完全沉浸在盛宴的美味之中。下课后我立即到图书馆借了一本《吉尔伽美什》,认真对照学习起来。在读的过程中,我产生了与叶老师不同的理解。正好,叶老师也让我们交一份小论文。我也正想如何把我对这部史诗的新理解写出来,于是就问叶老师,怎么写论文?叶老师就在黑板上写下了六个让我终身受益的字,也是我后来给每届学生都传授的一句顶一万句的“秘籍”:“是什么?为什么?”他说,论文就是写清楚你的观点是什么又为什么就行了。我明白了。随后的一个月,我一边用这六个字来再次对照我研习的论文,一边搜集相关的材料,写了一篇不到七千字的论文《“天·地·人”假说——〈吉尔伽美什〉主题之我见》。因史诗残缺不全,我自觉文章内证有些薄弱,故名为“假说”,但我还是觉得我是有心得体会的,是极为认真写的,因此在交给叶老师时,我特意说:“叶老师,这是我花一个月时间认真写的,您看看。”叶老师点点头。不久,论文发了下来,我完全没有料到叶老师除改了一个错别字外,没有任何改动。尤让我大为意外的是,叶老师在文后写了一小段评语(万分遗憾的是,我因多次搬家,不记得把这份手稿放哪里了),其中的一句关键评语我没齿难忘:“你已步入了学术殿堂。”这一评价对于一个大三学生而言,是极高的肯定,是对我大学期间自我探索、自我建构的一个最高认同,也证明了我三年来的调整与努力没有错,可以按照我设计的赛道走下去,更看到了春天太阳升起的曙光。只是我当时还是胆小,自信心不足,没敢把这篇文章投出去,直到工作后想到叶老师在《民间文学论坛》上发表了《英雄与太阳——〈吉尔伽美什史诗〉的原型结构与象征思维》一文,才斗胆地试投了过去。1987年12月,文章一字未改地发表于《民间文学论坛》1987年第6期,而且是要目文章,封三还刊出了本人的小照。这是我发表的第一篇文章,也是我们年级在重要期刊上发表的第一篇学术论文,它彻底打消了我对论文写作的畏难情绪,使我坚定地走上了学术的道路。它使我相信,只要把论文写精,写好,写到编辑不改一字的程度,青年作者一定是可以在重要刊物上发表论文的。文章刊发后,我把这个喜讯告诉了叶老师,叶老师说他知道,他在北京开会时,编辑征求了他的意见,他特意做了推荐的。我再次向叶老师表示深深的谢意。后来,由于专业转向的关系,与叶老师的联系就少了,但感念之心一直永存。2015年,当我与妻子丁淑梅有机会将过去的小文以《身份的印迹——中国文学论片》结集出版时,特意在《后记》中写下了这样一段话:“附录的一篇,是陈思广本科期间的一篇作业,曾得到叶舒宪老师的热情肯定与支持。毕业不久,该文以封面要目文章的形式刊发于《民间文学论坛》1987年第6期。现收录于此,于纪念的同时,亦表示对叶老师的衷心感谢。”书出版后,我给叶老师寄了一册以示谢忱。

时光荏苒,年华似水,叶老师也已至古稀之年。勤奋耕耘、笔耕不辍的叶老师从未停下他科研的脚步,几十年来佳作迭出,收获满满。我真诚地祝愿叶舒宪老师学术之树常青,学术生命永恒!

人的一生,有很多路未必要走,也走不完,但大学之路却一定要走,还要走好。它不仅是因处于人生的青春之旅而意义深远,更是因处于人生的锻造之旅而意义非凡。它是人生成长的必由之路,走与不走大不相同。如果说中学决定你的起点,那大学则决定你的高度,决定你的人生将迈向怎样的旅程,决定你的人生将收获怎样的未来。我很幸运,能在青春之际跻身大学生的行列,成为陕师大中文系1982级的一员,有缘在这里相遇那些令我终身难忘与景仰的老师,在知识的海洋中,聆听他们的教诲,沐浴他们的光辉,感知他们的温暖,使我在今后的人生道路上受益无穷,我也因之为自己是一名陕师大的学生而永远骄傲、自豪。今天,我在这里记下的只是中文系对我影响最深的三位老师,其实师大中文系的很多老师都对我产生了潜移默化的影响,我都铭记于心。我想,如果人生可以重来,如果还有一次报考大学的机会,我仍将陕师大作为我的第一志愿,再次走进这个春晖初漾的校园!

(作者单位:四川大学文学与新闻学院)

注释

① 畅广元主编:《中国文学的人文精神》,陕西人民出版社1994年版,第18页。

② 卡·马克思:《论犹太人问题》《马克思恩格斯全集》(第一卷),人民出版社1956年版,第443页。